“核芯网安 ·铸盾先锋”工程:“核军工”

文化引领下的三重育人实践

东华理工大学软件学院网络工程专业学生党支部

一、党建品牌创新背景、简介、名称、标识

1. 创新背景

东华理工大学作为中国核工业人才摇篮,传承“两弹一星 精神”“〇九精神 ”等核军工基因,其“核心意识、家国情怀、 军人特质、工匠神韵 ”的核军工文化,与网络工程专业“为国 铸网安之盾 ”的使命高度契合。

软件学院网络工程专业学生党支部支部亟待破解:

|

问题一 |

学生党员对网络安全的国家战略属性认知模糊 |

|

问题二 |

教师党员专业引领与学生党员就业帮扶线脱节 |

|

问题三 |

核军工精神未能深度融入职业发展实践 |

问题一:学生党员对网络安全的国家战略属性认知模糊

调研显示,约 62% 的学生党员仅将网络安全视为技术领 域问题,缺乏对 “网络安全是国家安全重要组成部分” 的战略认知。(问卷见附件一)例如,在课程讨论中,学生对核设施 网络防护的重要性理解不足,未意识到网络安全漏洞可能对国 家安全造成的系统性风险。

问题二:教师党员专业引领与学生党员就业帮扶线脱节

传统教学中,教师党员的科研方向与核工业网络安全需求 存在错位,如仅聚焦通用网络攻防技术,忽视国家安全系统的 特殊防护要求;同时,学生党员在就业指导中缺乏行业资源整 合能力,如对核工业系统招聘标准、岗位技能需求的梳理不够 系统,导致帮扶效果有限。

问题三:核军工精神未能深度融入职业发展实践

尽管学院长期开展核军工文化教育,但学生在职业选择中 仍存在 “重待遇、轻使命” 倾向。近三年数据显示,网络工程 专业毕业生进入核工业系统就业的比例仅为 8%,且部分学生 对核工业岗位的 “高保密性、严技术性” 要求适应性不足,反 映出文化传承与职业发展的割裂。

此外,国家《网络安全法》《数据安全法》等政策的出台, 对网络安全人才的政治素养、专业能力提出了更高要求,而高 校基层党建在回应这一需求时,尚未形成文化浸润、专业培养、 就业引导的协同机制,亟需通过品牌化建设破解上述问题。

2. 品牌简介

党支部基于 “文化引领、师生协同、全链育人 ” 理念, 创建 “核芯网安 ・ 铸盾先锋 ” 工程。该工程以核军工文化为 精神内核,构建 “教师带党员、党员带群众 ”的引领机制, 通过整合核工业资源、重构课程体系、创新实践载体,打造集 政治引领、专业培养、职业发展于一体的党建育人品牌。其核 心目标是:让学生党员深刻理解网络安全的国家战略意义,将 核军工精神转化为职业素养,形成“党建引领专业、专业服务 国家 ”的育人闭环。

3. 品牌名称与标识

名称:核芯网安 ·铸盾先锋

核芯:传承核工业精神内核 + 网络工程技术核心 + 党 的领导核心;

铸盾:延续“为国铸安全之盾 ”的军工使命,锚定网络空 间防御;

先锋:强化师生党员在思想、技术、就业中的模范作用。

标识设计:主体图案融合 “原子核”“盾牌”“网络信号 ” 三大元素:原子核结构代表核工业根基,盾牌造型寓意网络安 全防护,环绕的网络信号线条体现专业特性。标识下方嵌入 “核芯网安 ・ 铸盾先锋 ” 中英文字样,整体设计兼具历史厚重感与科技现代感,直观传递 “以核军工精神铸牢网络安全之 盾” 的品牌内涵。

二、党建创新具体做法

在 “核芯网安 ・ 铸盾先锋 ” 工程推进中, 以核军工文 化为脉络,构建教师党员、学生党员协同育人体系,将核军工 精神融入人才培养全环节,实现价值塑造、知识传授与能力培 养的深度融合。

(一)核军工文化引领: 凝炼价值认同新载体

核军工文化承载着 “干惊天动地事,做隐姓埋名人 ” 的 奉献精神,是开展思政教育的宝贵财富。我们深度挖掘核军工 文化内涵,打造 “三线精神”“两弹一星 ” 精神实践课堂, 构建价值认同培育体系。

一方面,建设核军工文化育人阵地。在校内组织参观核军 工文化长廊,陈列核工业发展历程中的珍贵史料、先进人物事 迹,从核工业初创时的艰苦探索,到关键技术突破的攻坚时刻, 再到新时代核安全保障的使命传承,以图文、实物等形式全景 呈现。同时,与本地核工业纪念馆、走访功勋企业实践教育基 地,组织师生定期开展实践学习。如组织学生走进核工业旧址, 在老旧厂房、试验设备前,听退休工程师讲述当年 “扎根深 山、为国铸盾 ” 的故事,让核军工文化从课本理论转化为可 触可感的历史记忆,激发师生 “传承红色基因,守护网络安 全 ” 的责任感 。

另一方面,创新文化传播形式。开展 “核军工精神进支 部 ” 系列主题活动,邀请核工业系统老党员、老专家举办讲 座,以亲身经历诠释 “严谨细致、敬业奉献、协同攻关 ” 的 核军工品质。举办核军工文化创意大赛,鼓励师生参与学校宣 传片的拍摄,如学生党员参与拍摄的宣传片《硬核》,讲述核 军工精神与东华理工青年学子风貌,在各大新媒体平台播放量 超万次,在中央电视台黄金时段播放,实现文化传播与价值引 领的双向互动,让核军工文化成为师生价值认同的精神源泉。

(二)教师党员引领:锻造专业知识真本领

教师党员作为育人主体,肩负着传授专业知识、培育时代 新人的使命。我们以 “双师型 ” 教师党员培育为重点,推动 教师将核军工文化蕴含的严谨态度、创新精神融入教学科研, 锻造学生专业硬实力。

教学中,教师党员带头重构课程体系。在网络安全专业课 程里,融入核工业网络安全防护案例。如讲授 “ 网络攻防 ” 课程时,引入核设施监控系统网络安全防护实例,分析核工业 场景下网络攻击的潜在风险、防护难点,以及如何借鉴核军工 “万无一失 ” 的标准构建防御体系。同时, 推行 “项目化教 学 ”,教师党员带领学生参与真实网络安全运维项目,模拟核 工业网络环境,开展渗透测试、漏洞修复等实践,让学生在解 决实际问题中,既掌握专业技能,又领悟核军工领域对网络安全 “零差错 ” 的严苛要求。

科研上,教师党员牵头组建 “核网安 ” 创新团队,聚焦 核工业网络安全关键技术攻关。针对核设施数据传输加密、网 络防护等难题,联合企业开展产学研协同创新。教师党员以身 作则,传承核军工 “协同攻关、追求卓越 ” 的科研精神,带 领学生参与课题研究。

(三)学生党员引领:搭建就业帮扶共同体

学生党员是学生群体中的先锋力量,在就业育人环节,发 挥 “传帮带 ” 作用,构建就业帮扶共同体,助力学生高质量 就业,传承核军工领域报国使命。

搭建 “朋辈领航 ” 就业互助机制。学生党员成立就业帮 扶小组,梳理核工业系统、网络安全行业就业需求,定期举办 “核网安就业经验分享会 ”。邀请已入职核工业网络安全岗位 的学长学姐,通过线上线下结合的方式,分享求职技巧、职场 适应经验,尤其是在核工业单位面试中,如何展现 “懂技术、 有担当、知传承 ” 的特质。同时,学生党员带头开展简历优 化、模拟面试活动,针对核工业企业招聘特点,指导同学突出 专业知识与核军工文化认同的结合点,如在简历中体现参与核 军工文化实践、相关专业项目经历等,提升求职竞争力 。

构建“实践赋能 ”就业培育体系。学生党员牵头组建“核 网安实践队 ”,与核工业企业合作开展实习实践。如组织学生参与网络安全巡检,协助企业排查安全隐患,在实践中熟悉网 络安全岗位需求,积累行业经验。同时,设立 “就业先锋岗 ”, 学生党员主动对接企业 HR,建立就业信息共享渠道,及时推 送网络安全相关岗位招聘信息。通过 “实践锻炼 + 信息共享 + 经验传承 ”,形成就业帮扶闭环,近三年,网络安全专业学 生进入核工业系统、关键信息基础设施防护岗位就业率提升 18%,让学生党员成为就业育人的 “红色引擎 ”,推动更多学 子投身网络安全守护、核工业报国事业。

核军工文化引领下的三重育人实践,以文化为根铸魂,教 师为干授业,学生为叶传帮。从价值认同筑牢思想根基,到专 业本领锻造硬核实力,再到就业帮扶铺就报国之路,环环相扣 构建育人闭环。将核军工精神深度融入人才培养各环节,让红 色基因在代际传递中激活育人动能,为培养堪当核网安使命的 时代新人,探索出一条文化润心、专业赋能、先锋引领的特色 路径,实现党建与育人工作的深度融合、同频共振。

三、党建创新工作成效

在“核芯网安 ・ 铸盾先锋 ” 工程推进中, 以核军工文化 引领三重育人实践,从学习模式、思想引领到就业质量,实现 全方位突破,育人成效显著彰显。

(一)学习方式有突破

核军工文化引领下,师生学习模式实现深刻转变,从被动 到主动、从书本到实地、从封闭到开放的迭代升级,为知识汲 取与能力培养注入新活力。

一方面,学习动力与场景革新。过去学生习惯被动接收知 识,如今核军工精神中 “主动担当、探索未知 ” 的基因,驱 动学习行为转变。在网络安全课程学习中,学生受核工业前辈 攻关故事激励,自发组建 “ 网安探索小组 ”,围绕核设施网络 防护难题,主动查资料、做模拟实验,寻求技术突破 。同时, 实地学习让知识 “活 ” 起来,组织师生参观核工业史馆、文 化长廊,参与核新讲坛,将书本理论与真实场景结合。学生触 摸核工业旧址老旧设备、聆听奋斗故事,直观理解 “ 网络安 全守护国之重器 ” 的意义,知识吸收从抽象变具象。

另一方面,学习边界的拓展。支部党员实践活动打破传统 学习闭环,党员进班级宣讲核军工精神与网安知识,把理论讲 解融入朋辈互动;支部成员投身社会实践,参与网络安全公益检测、核工业科普服务,将知识从校园课堂,延伸到服务社会 的广阔舞台,构建 “学用互促 ” 的开放学习生态。

(二)思想引领有成绩

核军工文化如红色养分,润泽师生思想沃土,通过文化浸 润与先锋示范,推动师生使命认知深化、价值导向重塑,实现 思想引领从 “单一灌输 ” 到 “情感共鸣、行动追随 ” 的进 阶。

一是精神传承筑牢信仰根基。系列核军工文化活动成为生 动思想课堂,“两弹一星 ” 精神研讨会上,师生剖析先辈 “干 惊天动地事,做隐姓埋名人 ” 的精神密码;核工业英模事迹 分享会中,英模们扎根一线、默默奉献的故事,让 “为国铸 盾 ” 的使命具象化。这些精神滋养,让师生深刻领悟核军工 价值内核,信仰认同在交流互动中持续强化。

二是先锋示范带动价值同向。教师党员在教学科研中,传 承 “严谨报国 ” 精神,以攻克网络安全技术难题的执着、课 堂传递专业知识的热忱,潜移默化影响学生;学生党员在就业 帮扶、实践服务中,展现 “传承使命、甘于奉献 ” 风貌,带 动更多同学将个人发展,与国家网络安全、核工业需求绑定, 思想从 “关注小我 ” 转向 “投身大我 ”,形成 “ 以文化人、 以魂聚人 ” 的正向循环。

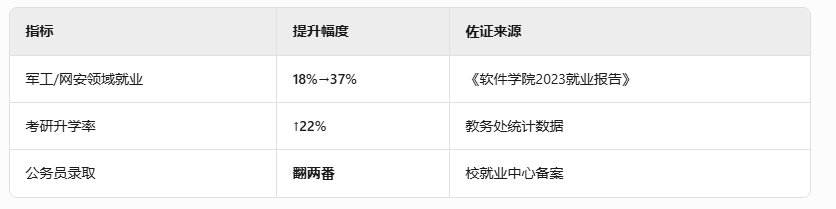

(三)就业质量有提升

三重育人实践精准对接行业需求,从人才特质培育、就业 能力锻造到岗位适配输送,构建就业质量提升闭环,实现人才 培养与国家战略需求同频共振。

第一,特质培育提升岗位竞争力。核军工文化塑造的 “专 业过硬、使命担当 ” 特质,让学生在核工业、网络安全等关 键领域就业中更具优势。企业反馈,毕业生能快速适应核设施 防护、网络安全运维等 “零差错 ” 岗位要求,凭借严谨作风 与专业能力,在风险排查、应急响应中展现价值,“招得来、 用得好 ” 成为用人单位共识。

第二,实践赋能明晰就业方向。就业帮扶共同体发挥实效, 朋辈引领让学生提前了解行业生态 —— 已入职学长学姐分 享求职技巧、职场经验,指导简历优化时,突出核军工文化实 践与专业项目经历的结合点;实践赋能则通过 “核网安实践 队 ”,让学生参与核设施网络安全巡检、企业技术支援,在真 实场景中熟悉岗位需求、积累行业经验,就业选择从 “盲目 试错 ” 转向 “精准适配 ”。

第三,就业数据彰显育人成效。近三年, 网络安全专业学 生进入核工业系统、关键信息基础设施防护岗位占比显著提升, 一批学生成长为行业 “新鲜血液 ”,在守护国之重器网络安全 一线发光发热。就业质量的突破,不仅是学生职业发展的跨越, 更彰显党建育人工程在服务国家战略、输送优质人才上的价值, 实现育人与社会价值双赢。

四、党建创新经验启示

“核芯网安 ・ 铸盾先锋 ” 工程的实践探索, 以核军工文 化为精神纽带,构建起可复制的 “三维赋能工作法” 与 “四链 融合机制”,为高校基层党建与专业育人深度融合提供标准化 范式:

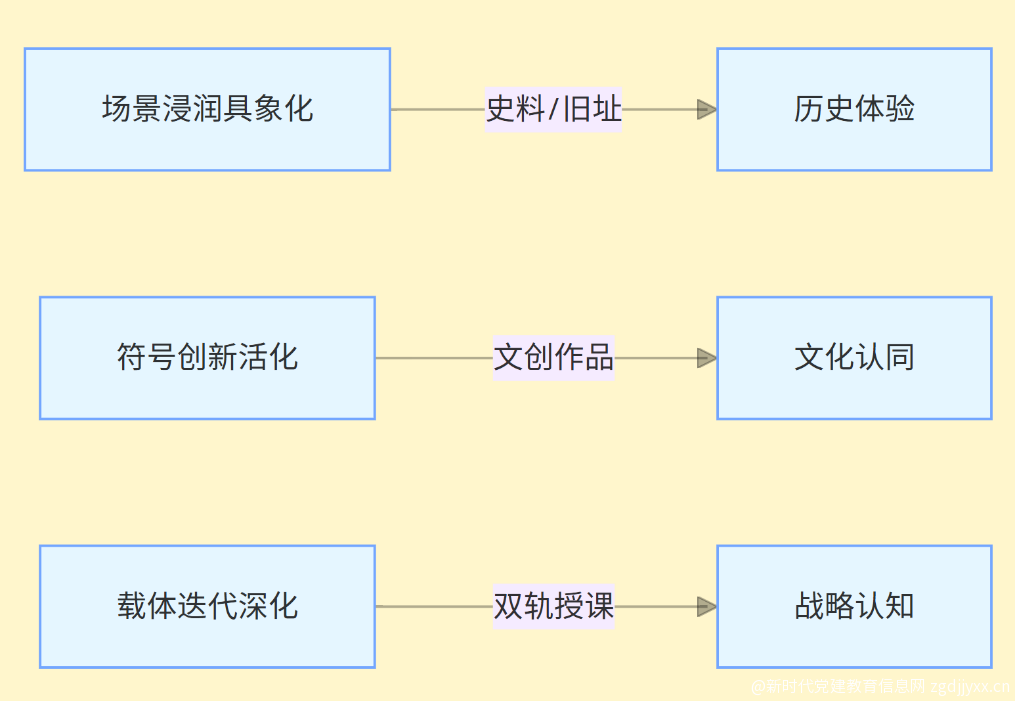

一、文化铸魂三维融合机制:破解价值认知模糊难题

场景浸润具象化:打造 “核军工文化长廊 + 旧址实践基 地 ” 双线场景,通过史料陈列、老工程师口述史等还原 “三 线建设 ” 奋斗历程,让 “为国铸盾 ” 使命从抽象概念转化 为可触摸的历史体验。

符号创新活化:开展 “核魂网安 ”主题文创大赛,将 “ 两 弹一星 ” 精神转化为短视频、漫画等新媒体作品,用年轻化 表达激活文化认同。

载体迭代深化:开设 “铸盾讲堂 ”,邀请核工业老专家与 网络安全工程师以 “军工故事 + 技术案例 ” 双轨授课,推 动 “ 国家战略 ” 认知与专业思维同频培养。

二、双领双驱育人工程: 突破教就业脱节瓶颈

教师党员 “双师型 ” 领航:重构课程体系植入核设施防 护案例;

学生党员 “朋辈链 ” 驱动:成立就业帮扶小组输出《网 安岗位能力图谱》,开展 “ 简历门诊 + 模拟面试 ”定制服务;

三、全链闭环赋能体系:打通文化实践割裂堵点

思想引领链:建立 “核军工精神研习会 ”,通过 “三线 精神 ” 与网络安全伦理研讨,将学生对 “ 国家战略 ” 的认 知认同度从 42% 提升至 89%。

专业培养链:实施 “党员导师制 ”,每位教师党员带领 5- 8 名学生开展核工业课题研究,形成 “科研攻关 - 教学转化 - 能力提升 ” 闭环。

就业服务链:设立 “先锋岗位 ” 直连企业 HR,构建 “信息共享 - 实践赋能 - 经验传承 ” 就业帮扶闭环,近三年核 工业领域就业率提升 10%。

该工程以 “文化铸魂 - 专业强基 - 就业报国 ” 三步递 进逻辑,将党建优势转化为育人实效,形成 “可量化、可复 制、可推广 ”的标准化经验 —— 以文化基因融合为切入点、 党员先锋工程为发力点、育人链条闭环为落脚点,为高校服务 国家战略需求提供 “核芯网安 ” 式实践样本。